「このまま客先常駐(SES)を続けていて、将来大丈夫だろうか…」

「上流工程に関われず、スキルが身につかない。評価も曖昧だ…」

「自社開発の会社で、プロダクト開発にゼロから関わってみたい!」

今、この記事を読んでいるあなたは、SES(システムエンジニアリングサービス)企業で働く中で、このような漠然とした不安や、キャリアチェンジへの憧れを抱いているのではないでしょうか。

Twitter(X)や技術ブログを見れば、Web系自社開発企業で働くエンジニアが、モダンな技術を使ってイキイキと働いている姿が目に入ります。

それに比べて自分は、客先を転々とし、古い技術の運用保守やテストばかり…。

「自社開発に行きたい。でも、自分にはアピールできるスキルがない」と、一歩を踏み出せずにいるかもしれません。

結論から言えば、SESから自社開発への転職は、決して「無理」ではありません。

たしかに、何も対策をしなければ「スキル不足」の壁にぶつかります。しかし、毎年多くのSESエンジニアが、戦略的に行動することで自社開発企業への転職を成功させているのも事実です。

彼ら「成功者」には、いくつかの明確な共通点があります。

この記事では、SESから自社開発への転職を本気で目指すあなたのために、以下の点を徹底的に解説します。

- なぜSESエンジニアは「自社開発」を目指すのか?(メリットと現実)

- 転職を阻む「3つの壁」と、その乗り越え方

- スキル不足でも転職を成功させた人の「3つの共通点」

- SESからの転職を強力にバックアップする「使うべき転職エージェント」

この記事を読めば、「自分には無理かも」という不安が、「自分にもできるかもしれない」という具体的な行動プランに変わるはずです。あなたのキャリアを好転させる「キッカケ」として、ぜひ最後までお読みください。

目次

なぜSESエンジニアは「自社開発」を目指すのか?

まず、なぜこれほど多くのSESエンジニアが「自社開発」企業への転職を望むのでしょうか。その背景には、SES特有の構造的な悩みと、自社開発企業への魅力的なイメージがあります。

SESで感じがちな「5つのキャリア不安」

もちろん全てのSES企業が当てはまるわけではありませんが、多くのエンジニアが以下のような悩みを抱えがちです。

-

- キャリアの停滞感(スキルアップの限界)

配属される案件(客先)によって、業務内容が大きく左右されます。運が悪ければ、テストや運用保守、ドキュメント作成ばかりで、設計や開発(コーディング)の経験が積めないことも。「このままだと、数年後も同じことしかできないのでは…」という不安が募ります。

- キャリアの停滞感(スキルアップの限界)

-

- 技術選定の不自由さ

客先のプロジェクトでは、すでに技術スタックが決められています。多くの場合、レガシーな技術(古いJava, COBOL, VB.NETなど)を使わざるを得ず、市場価値の高いモダンな技術(React, Go, AWSなど)に触れる機会がありません。

- 技術選定の不自由さ

-

- 多重下請け構造と給与(中抜き)

SES業界は多重下請け構造が一般的です。上位の会社がマージン(中抜き)を取るため、現場で汗を流して働いているエンジニア本人への還元が少なくなりがちです。「自分の単価は高いはずなのに、給与が上がらない」という不満に繋がります。

- 多重下請け構造と給与(中抜き)

-

- 評価の不透明さと帰属意識の欠如

客先でどれだけ頑張っても、その評価が自社の評価担当者に正しく伝わらないことがあります。また、現場を転々とするため、自社への帰属意識(「この会社の一員だ」という感覚)が薄れ、モチベーション維持が難しくなります。

- 評価の不透明さと帰属意識の欠如

- 将来性の不安

「40代、50代になっても客先常駐を続けられるだろうか?」という不安です。年齢が上がると単価も上がり、アサインされにくくなる(=仕事がなくなる)リスクを感じる人も少なくありません。

これらの不安が積み重なり、「この環境から脱出したい」という動機が生まれます。

対極にある「自社開発」の魅力とは?

SESエンジニアが抱える悩みの多くを解決してくれるように見えるのが「自社開発」企業です。

-

- プロダクトへの愛着(当事者意識)

自社のサービスやプロダクトを、企画段階から開発、運用、改善まで一貫して担当できます。「自分たちが作ったものが世に出る」という手触り感や、ユーザーからのフィードバックを直接受け取れることは、SESでは味わえない大きなやりがいです。

- プロダクトへの愛着(当事者意識)

-

- モダンな技術への挑戦

自社の裁量で技術選定ができます。競合優位性や開発効率を高めるため、新しい技術やモダンな開発環境(AWS/GCP, Docker, アジャイル開発など)を積極的に採用する企業が多いです。

- モダンな技術への挑戦

-

- スピーディーな開発サイクル

企画からリリースまでのサイクルが早く、自分のアイディアがすぐにサービスに反映されることもあります。無駄な中間マージンもなく、成果が給与や評価に反映されやすい構造です。

- スピーディーな開発サイクル

- 明確なキャリアパス

同じ場所で腰を据えて働くため、スペシャリストとして技術を極める道や、マネージャーとしてチームを率いる道など、長期的なキャリアパスを描きやすいです。

[warning]待った!自社開発にも「現実」はある[/warning]

ただし、ここで冷静になる必要があります。

「自社開発=天国」というわけではありません。自社開発には自社開発なりの厳しさがあります。

自社開発の「厳しさ」とは?

-

- 求められるスキルの高さと「主体性」

技術選定が自由な反面、新しい技術を自らキャッチアップし続ける必要があります。また、「指示待ち」では通用せず、サービスをどう改善すべきか主体的に考えて動く姿勢が求められます。

- 求められるスキルの高さと「主体性」

-

- 責任の重さ

自社サービスの売上やユーザー体験に直結するため、バグ一つが大きな損失に繋がることも。その責任はすべて自社(自分)が負います。

- 責任の重さ

-

- 開発以外の業務

少数精鋭のスタートアップなどでは、開発だけでなく、企画、インフラ構築、カスタマーサポートまで幅広く担当(悪く言えば「何でも屋」)になることもあります。

- 開発以外の業務

- 技術的負債との戦い

サービスが長寿になるほど、過去のコード(技術的負債)が溜まります。SESでレガシー案件から逃れたつもりが、自社開発でもレガシーコードの保守に追われる、というケースも存在します。

SESにも「残業が少なく安定している」「様々な業界の知見がたまる」といったメリットがありますし、自社開発にも上記のような厳しさがあります。

重要なのは、「なぜ自分は自社開発に行きたいのか」という動機を明確にすることです。

その上で、「やはり自社開発で挑戦したい」と決意が固いなら、次に進みましょう。

「スキル不足で無理…」は本当か?SESから自社開発への転職が難しい「3つの壁」

SESから自社開発への転職は可能ですが、簡単ではありません。

多くの人が「スキル不足」と感じるのには、具体的な理由があります。主に立ちはだかるのは、以下の「3つの壁」です。

壁1:技術スタックのミスマッチ

これが最大の壁です。

-

- SESで多い技術:

(例)Java (Spring Boot以前の古いバージョン), VB.NET, C#, COBOL, 運用保守ツール, オンプレミスのインフラ管理

- SESで多い技術:

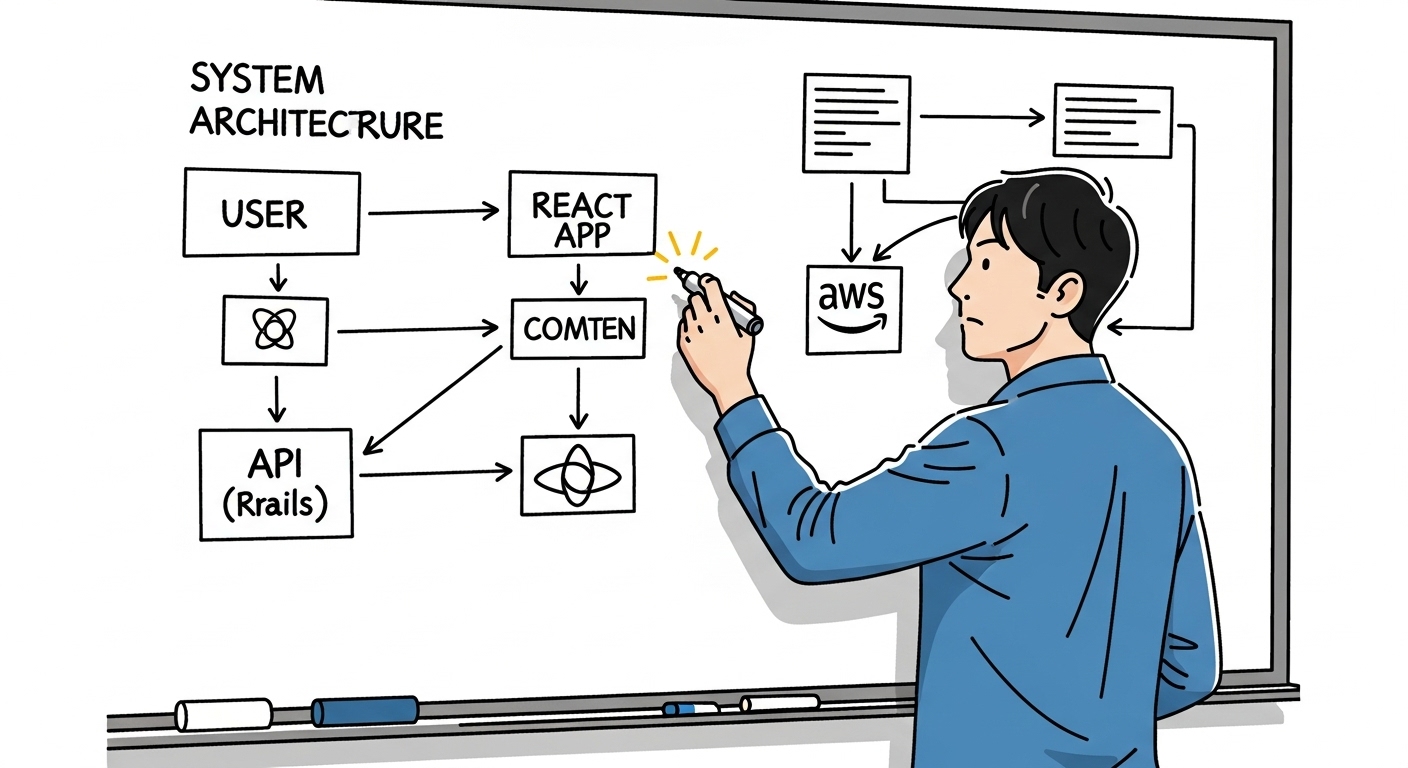

- 自社開発(特にWeb系)で求められる技術:

(例)Ruby (Rails), PHP (Laravel), Python (Django), Go

(例)React, Vue.js, TypeScript

(例)AWS, GCP, Azureなどのクラウドサービス

(例)Docker, Kubernetesなどのコンテナ技術

SESでの経験が「Java 5年」であっても、自社開発企業が求めているのが「Ruby on Rails 3年」であれば、書類選考の時点で「スキルミスマッチ」と判断されてしまいます。

企業側は即戦力を求めているため、「言語が違っても、基礎(アルゴリズムやDB)が分かればキャッチアップできるはず」という理屈は、なかなか通用しないのが現実です。

壁2:開発プロセスの違い(文化の壁)

技術だけでなく、「開発の進め方」も大きく異なります。

多くのSESが関わる大規模プロジェクト(特に金融や公共系)は、厳格な「ウォーターフォール開発」が主流です。要件定義、設計、実装、テストの各工程がかっちりと分かれています。

一方、Web系の自社開発企業では、「アジャイル開発(スクラム開発など)」が主流です。短いサイクル(1〜2週間)で「企画→開発→テスト→リリース」を高速で回し、ユーザーの反応を見ながらサービスを改善していきます。

アジャイル開発では、エンジニアも企画会議に参加したり、仕様変更に柔軟に対応したりする必要があります。

ウォーターフォールに慣れていると、このスピード感や「仕様が変わり続ける」文化に戸惑うことがあり、企業側もその適性を懸念します。

壁3:面接での「アピール不足」(経験の言語化)

これが非常にもったいないケースです。

SESエンジニアは、自分の「実績」をうまく言語化できないことが多々あります。

面接でのNGアピール例:

面接官:「前職ではどのような業務を?」

応募者:「A社に3年常駐し、Bシステムの運用保守とテストを担当していました。リーダーの指示に従い、バグ修正やテスト仕様書の作成を行いました。」

これでは、面接官は「指示待ちで、言われたことだけをやる人なんだな」という印象しか受けません。

たとえ運用保守やテストであっても、その中で「どんな課題を見つけ」「どう工夫して改善したのか」という「主体性」や「思考プロセス」をアピールできなければ、自社開発企業が求める人物像とはマッチしないのです。

【本題】スキル不足でもSESから自社開発へ!

では、これらの「壁」を乗り越え、SESから自社開発への転職を成功させる人は、一体何が違うのでしょうか?

彼らには、才能や運ではなく、明確な「3つの共通点」があります。

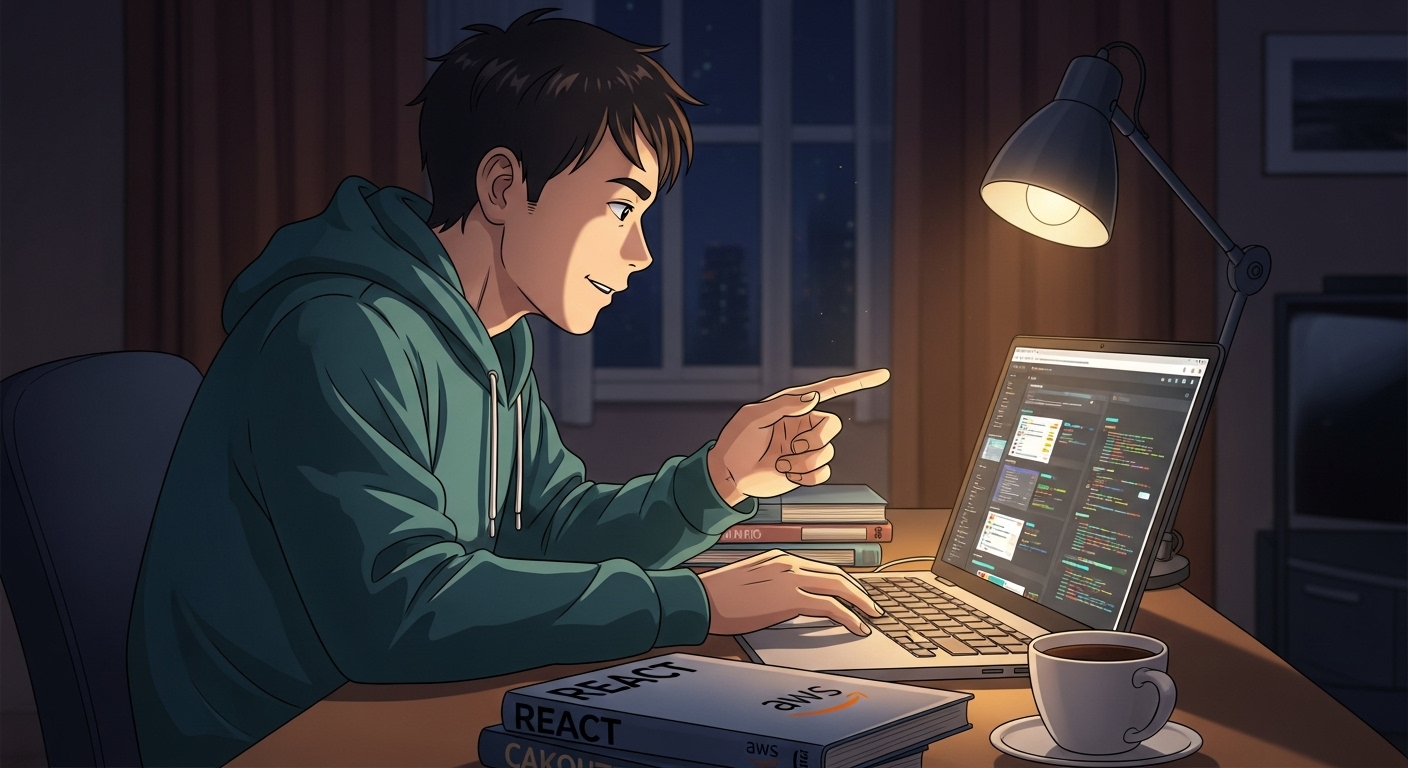

共通点1:業務外での徹底した「自己学習」と「ポートフォリオ作成」

最も重要で、かつ最も差がつくポイントです。

成功者は「SESの現場ではモダンな技術が学べない」と嘆くだけでなく、業務時間外(平日夜や休日)に、自ら学習しています。

そして、その学習の成果を「ポートフォリオ(自作のWebサービスやアプリ)」として形にしています。

なぜポートフォリオが必須なのか?

ポートフォリオは、以下の3つの役割を果たす「最強の武器」です。

-

- スキルの証明:

「壁1(技術スタックのミスマッチ)」を解消します。「Rubyは未経験です」ではなく、「Ruby on RailsとReact、AWSを使って、このサービスを一人で開発しました」と言えれば、それは実務経験がなくとも強力なスキル証明になります。

- スキルの証明:

-

- 学習意欲のアピール:

業務外でこれだけのものを作ったという事実は、「主体性」や「技術への情熱」の何よりの証拠です。自社開発企業が最も重視するポイントの一つです。

- 学習意欲のアピール:

- 面接での「会話のネタ」:

面接官はあなたのポートフォリオを見ながら、「なぜこの技術を使ったの?」「どこで苦労した?」と具体的な質問をしてくれます。自分の言葉で技術的な会話ができるため、アピールが非常にしやすくなります。

どんなポートフォリオを作るべきか?

「すごいサービスを作らないと…」と気負う必要はありません。

重要なのは「技術的な挑戦」が見えることです。

(例)

- CRUD(作成・読込・更新・削除)機能が揃っている(例:SNS、タスク管理、ECサイト模倣)

- モダンなフレームワーク(Rails, Laravel, React, Vueなど)を使っている

- AWSやGCP, Herokuなどにデプロイ(公開)されている

- GitHubでコードが公開されている(必須)

「スキル不足だ」と嘆く前に、まずは一つ、自分の作品を作り切ることが、自社開発への第一歩です。

共通点2:「現職(SES)での経験」をポジティブに言語化できる

成功者は、ポートフォリオ(=未来のスキル)をアピールするだけでなく、現職(=過去の経験)のアピールも非常にうまいです。

彼らは「壁3(アピール不足)」を見事にクリアしています。

彼らは、SESでの経験を「雑用」や「指示待ち」としてではなく、「実績」として語ります。

「雑用」を「実績」に変える思考法

(例1)テスト業務しかしていなかった場合

NG例:「テスト仕様書に従って、ひたすらテスト(ポチポチ)していました」

OK例:「テスト業務を担当する中で、非効率な手動テスト項目を発見しました。そこで、Selenium(自動化ツール)の導入を上司に提案し、一部の回帰テストを自動化しました。結果、月10時間かかっていたテスト工数を2時間に短縮し、チームから評価されました」

(例2)顧客との調整窓口(ヘルプデスク)が多かった場合

NG例:「客先からの電話やメール対応に追われていました」

OK例:「顧客折衝の窓口として、日々寄せられる問い合わせの傾向を分析しました。頻発する質問をFAQとしてドキュメント化し、顧客側に展開することで、問い合わせ件数を前月比で30%削減しました。この経験で培った『課題発見力』と『ドキュメント作成能力』は、御社の開発チームと他部署との連携にも活かせると考えています」

どうでしょうか?

たとえ業務内容が地味であっても、「課題発見 → 提案 → 行動 → 結果」というフレームワークで語るだけで、一気に「主体的に動ける人材」としてのアピールに変わります。

SESで培った「顧客折衝能力」「障害対応力」「ドキュメント作成能力」「大規模システムの運用経験」などは、自社開発企業(特に規模が大きくなってきた企業)にとって非常に価値のあるスキルなのです。

共通点3:「転職エージェント」を戦略的に活用している

最後の共通点、それは「独力で戦わない」ことです。

SESから自社開発への転職は、情報戦であり、戦略が問われる「特殊な転職」です。

自分一人でリクナビやマイナビを眺めて応募しても、書類選考で弾かれ続け、心が折れてしまうのが関の山です。

成功者は、IT業界、特に「SESから自社開発への転職」の事情に精通した転職エージェントを「パートナー」として活用しています。

なぜ転職エージェントが必要不可欠なのか?

1. 書類選考の通過率を劇的に上げる

エージェントは、あなたの職務経歴書を「企業が求める形」に添削してくれます。特に「共通点2」で述べた「経験の言語化」をプロの視点でサポートしてくれます。

「テスト業務」を「品質管理への貢献」と書き換えるだけで、書類通過率は全く変わります。

2. 「スキルの翻訳」と「推薦」

企業側が「この人、技術スタックが違うな…」と判断しそうな場合でも、エージェントが「この方はJava経験のみですが、独学でポートフォリオをここまで作っており、キャッチアップ能力が非常に高いです。現職でも主体的に改善活動を…」と、あなたの強みを「翻訳」して強力に推薦(プッシュ)してくれます。

3. 非公開求人(隠れ優良自社開発)の紹介

優良な自社開発企業ほど、公募せずにエージェント経由でこっそり採用しているケースが多いです。特に「SES出身者でもポテンシャルを評価する」といった、個人では見つけにくい求人に出会えます。

4. リアルな企業内部の情報

「その会社、たしかに自社開発ですが、開発環境はレガシーですよ」「あちらの会社は、SES出身者が活躍している実績がありますよ」といった、エージェントしか知らない「中の情報」を教えてくれます。これにより、「SESから逃れたのに、転職先も微妙だった…」という最悪のミスマッチを防げます。

SESからの転職は、ポートフォリオ(自己学習)という「自分の努力」と、転職エージェントという「プロの支援」の、両輪が揃って初めて成功確率が最大化します。

SESからの転職に強い!おすすめ転職エージェント・サービス3選

では、具体的にどの転職エージェントを使えばよいのでしょうか?

重要なのは、「総合型」の大手エージェントではなく、IT・Web業界に特化し、「SESからのキャリアチェンジ」に理解と実績があるエージェントを選ぶことです。

ここでは、指定されたサービスリストの中から、今回のテーマ(SESから自社開発への正社員転職)に最も適した3つのサービスを厳選して紹介します。

(※フリーランス向けやプログラミングスクールは、今回の趣旨とは異なるため除外しています)

ユニゾンキャリア

「ITエンジニア専門」「Google口コミNo.1※」を誇る、キャリアアップに特化した転職エージェントです。

SESからの転職支援実績も豊富で、「年収UP率95%」という高い実績が魅力。まさに「スキル不足かも…」と悩むエンジニアの駆け込み寺的な存在です。

※2024年1月時点、Googleマップの口コミ数(ITエンジニア転職エージェント領域)

ユニゾンキャリアの最大の強みは、「手厚いサポート体制」です。

SESからの転職では「職務経歴書でどうアピールすればいいか」「面接で何を話せばいいか」が最大の悩みどころ。ユニゾンキャリアは、その点を熟知したキャリアアドバイザーが、あなたの経験(たとえテストや保守だけでも)を徹底的に棚卸しし、「企業に響くアピール方法」を一から指導してくれます。

また、「自社開発に行きたい」という漠然とした希望に対しても、あなたのスキルレベルや将来像に合わせて、「まずは社内SEで開発経験を積む」「ポテンシャル採用枠のあるWeb系を狙う」といった現実的かつ最適なキャリアパスを提案してくれます。

「自分のスキルで本当に通用するのか不安…」という方に、まず最初に相談してみてほしいエージェントです。

社内SE転職ナビ

その名の通り、「社内SE」への転職に特化した珍しいエージェントです。「自社開発」と「社内SE」は厳密には異なりますが、「客先常駐(SES)から脱出し、自社で腰を据えて働きたい」というニーズにおいては、ほぼ共通の選択肢となります。

社内SE転職ナビの強みは、「SESエンジニアの悩みを深く理解している」点です。

「客先常駐はもう嫌だ」「安定した環境で働きたい」「ユーザーの顔が見える仕事がしたい」といったSES特有の悩みに寄り添い、それを解決できる「事業会社(自社開発・社内SE)」の求人を専門に扱っています。

Web系ベンチャーのようなキラキラした自社開発だけでなく、メーカー、金融、商社、小売など、優良な大手・中堅企業の「社内SE(情報システム部門)」の求人を豊富に持っているのが特徴です。

「モダンな技術をガンガン使いたい」というよりは、「安定した環境で、開発や上流工程(要件定義)にじっくり携わりたい」という志向の方には、最適な選択肢となるでしょう。SESでの顧客折衝経験や運用保守経験が、社内SEでは高く評価されるケースも多いです。

キッカケエージェント

IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。「転職がゴールじゃない。活躍がゴール。」というコンセプトの通り、長期的なキャリアパスを見据えた「キッカケ」を提供することに強みを持っています。

キッカケエージェントは、特にWeb系やゲーム系の自社開発企業へのパイプが期待できます。

SESからの転職において、「そもそも自分が何をしたいのか分からない」「どんなキャリアパスがあるのか知りたい」という段階の方も多いでしょう。このエージェントは、そうしたキャリア相談に強みがあり、あなたのぼんやりとした希望を言語化し、具体的な求人に落とし込む手助けをしてくれます。

また、企業側との密な関係性を活かし、「今はスキルが足りなくても、ポートフォリオと学習意欲を評価してくれる」ような、ポテンシャル採用枠のある企業を紹介してくれる可能性もあります。

「モダンな技術環境に身を置きたい」「ゲームやWebサービス開発に携わりたい」という思いが強い方におすすめです。

これらのエージェントは、すべて無料で相談・利用が可能です。

「転職するか決めていない」という段階でも、キャリア相談(壁打ち)にのってくれます。まずは自分の市場価値を知るためにも、最低2社に登録し、話を聞いてみることを強くおすすめします。

スキル不足を補う!転職活動と並行すべき「3つの行動」

エージェントに登録したら、あとは丸投げでOK…というわけではありません。

「共通点1(自己学習)」で述べた通り、あなた自身の「行動」が不可欠です。

転職活動と並行して、以下の3つの行動を起こしましょう。これが、エージェントがあなたを企業に推薦する際の「強力な武器」となります。

行動1:ポートフォリオ(Webサービス)を1つ作り切る

最優先事項です。どんなに小さくても、拙くても構いません。「自分でゼロからサービスを企画し、技術選定し、開発し、公開した」という事実が重要です。

-

- GitHubでコードを公開する:

必須です。面接官はあなたのコードを見て、書き方や設計思想を評価します。「README」をしっかり書き、どんなサービスか、どう動かすかを明記しましょう。

- GitHubでコードを公開する:

-

- 使うべき技術:

行きたい業界で使われている技術を選びましょう。Web系ならRuby(Rails)やPHP(Laravel)、React/Vue。インフラはAWS(EC2, S3, RDS)やGCP(GAE), Herokuなどが定番です。

- 使うべき技術:

- 完璧を目指さない:

「すごいもの」を作ろうとして挫折するのが一番ダメなパターンです。まずは動くものを完成させ、公開することをゴールにしましょう。

行動2:技術ブログ(Qiita, Zenn, note)で学習過程を発信する

ポートフォリオ作成と並行して、学習した内容や、エラーで詰まった点の解決策を技術ブログで発信しましょう。

これは「自分は継続的にインプットとアウトプットができる人間だ」というアピールになります。

「こんな初歩的なことを書いて恥ずかしい…」と思う必要はありません。

あなたが詰まった点は、他の誰かも詰まる点です。エラーの解決記録は立派な技術記事であり、学習意欲の証明になります。

行動3:現職(SES)の業務で「1ミリでも改善」を試みる

「共通点2(経験の言語化)」にも繋がりますが、面接で語る「ネタ」を作るために、今の職場で主体的に動いてみましょう。

「どうせ辞める会社だし…」と考えるのはNGです。

- 手作業の定型業務をExcelマクロやPythonスクリプトで自動化してみる。

- テスト項目書の非効率な点を見つけ、リーダーに改善案を提案してみる。

- 誰もメンテナンスしていない手順書を、最新版に更新してみる。

どんなに小さなことでも構いません。

「課題を見つけ、主体的に行動した」というエピソードは、ポートフォリオと同じくらい強力なアピール材料になります。

SESから自社開発へ|転職活動の「よくあるQ&A」

最後に、SESから自社開発を目指す方からよく寄せられる質問にお答えします。

A. 20代に比べればハードルは上がりますが、不可能ではありません。

30代(特に後半)の場合、20代と同じ「ポテンシャル採用」は期待しにくくなります。

ただし、戦略はあります。

-

- マネジメント経験を活かす:

SESでリーダー(PL)経験がある場合、技術はこれからキャッチアップする前提で、「プロジェクト管理能力」を評価され、自社開発のマネージャー(または候補)として採用されるケース。

- マネジメント経験を活かす:

-

- 業務知識を活かす:

(例)金融系のSES経験者が、FinTech(金融系Webサービス)の自社開発企業へ転職するケース。技術は異なっても、「業界のドメイン知識」が重宝されます。

- 業務知識を活かす:

- 現職の技術に近い自社開発を選ぶ:

(例)Javaの経験が豊富なら、RailsやPHPではなく、Java(Spring Bootなど)を使っている自社開発企業や、大規模BtoBのSaaS企業などを狙う。

30代こそ、独力ではなく「ユニゾンキャリア」や「社内SE転職ナビ」のようなエージェントと戦略を練ることが不可欠です。

A. 可能です。ただし、ポートフォリオ(自己学習)が必須条件となります。

開発経験がない場合、企業は「この人は本当にコーディングができるのか?」「技術への興味があるのか?」を判断できません。

その疑念を払拭できるのは、ポートフォリオだけです。

「業務では保守がメインでしたが、個人的にRailsでSNS風のサービスを開発し、AWSにデプロイしています」

ここまで言えれば、企業側の見る目は変わります。

また、テスト経験は「品質保証(QA)」のスキルとして、運用保守経験は「障害対応力」「インフラ知識」として、自社開発でも高く評価されるポイントです。共通点2で述べた通り、ポジティブに言語化しましょう。

A. ポートフォリオ作成も含めると、平均して「3ヶ月〜6ヶ月」は見ておきましょう。

- ポートフォリオ作成: 1〜3ヶ月(業務と並行した場合)

- エージェント相談・書類準備: 2〜4週間

- 応募・面接・内定: 1〜2ヶ月

焦って「ポートフォリオなし」で応募しても、お見送りが続いて疲弊するだけです。

「急がば回れ」。まずはポートフォリオの完成を最優先に動くのが、結果的に成功への近道です。

A. ケースバイケースですが、「一時的に下がる」または「現状維持」の可能性は高いです。

特に、モダンなWeb系ベンチャー企業は、給与テーブルが大手SIerやSES企業より低い場合があります。「未経験技術」へのチャレンジとなるため、ポテンシャル採用として年収が下がることは覚悟しておいた方がよいでしょう。

ただし、これは「未来への投資」です。

自社開発で市場価値の高いスキルを身につければ、その後のキャリアアップ(再転職やフリーランス化)で、SES時代とは比べ物にならない年収を得ることも可能です。

一方で、「社内SE転職ナビ」が扱うような大手事業会社の社内SEの場合、福利厚生も含めるとSES時代より年収が上がるケースも多々あります。

「年収」を優先するのか、「技術的な挑戦」を優先するのか、自分の軸を明確にしておくことが重要です。

まとめ:スキル不足を嘆く前に、まずは「行動」を

SESから自社開発への転職は、「無理」ではありません。しかし、「楽」でもありません。

「今の現場が忙しいから」「スキルがないから」と嘆いているだけでは、1年後も、3年後も、何も変わりません。

客先を転々としながら、「あの時、行動しておけば…」と後悔する未来が待っているだけです。

自社開発への道は、今日のあなたの「小さな行動」から始まります。

-

- 現職(SES)の経験を「実績」として棚卸しする。

(どんな小さな改善でもいい)

- 現職(SES)の経験を「実績」として棚卸しする。

-

- ポートフォリオを作り始める。

(モダンな技術に触れ、コードを書き、公開する)

- ポートフォリオを作り始める。

- プロ(転職エージェント)に相談する。

(自分の市場価値を知り、戦略を立てる)

特に3つ目の「エージェントへの相談」は、今すぐノーリスクで始められる最も重要な一歩です。

「まだポートフォリオもできていないし…」とためらう必要はありません。

「これから作りたいが、どんな技術がいいか」という相談からでも、プロは親身にアドバイスをくれます。

あなたのキャリアを本気で変えたいなら、まずは「無料相談」というボタンをクリックすることから始めてみませんか?

その一歩が、あなたのエンジニア人生を好転させる「キッカケ」になるはずです。